Attivismo e lotta politica: parola agli atleti

- Durante la presidenza di Donald Trump il mondo dello sport ha sposato grandi battaglie civili e sociali

- L’amministrazione Trump ha alimentato il fenomeno, ma l’attivismo degli sportivi non è una novità della nostra epoca

- Scopriamo insieme la storia dell’impegno politico e sociale degli atleti degli sport professionistici più famosi al mondo

Sempre più brand, imprese e personalità del mondo dello spettacolo prendono posizioni forti su temi politico-sociali, condizionando l’agenda del dibattito pubblico. Nel corso del tempo anche il mondo sportivo si è mostrato sempre più sensibile a questi temi, spostando in avanti l’asticella di cosa sia lecito aspettarsi da un atleta con migliaia di followers online.

Recentemente il fenomeno ha fatto parlare di sé, soprattutto durante la presidenza di Donald Trump: è cresciuto il numero di sportivi, afroamericani, ma non solo, che hanno espresso forte opposizione ad alcune policy presidenziali.

Il fenomeno però non si è fermato con la fine della presidenza Trump. Sempre più atleti e leghe professionistiche intraprendono veri e propri progetti di advocacy per denunciare ingiustizie sociali e civili nel tentativo di cambiare le cose al di fuori della sfera politica tradizionale.

È il caso del National Basketball Social Justice Coalition, un progetto avviato dalla NBA in cui giocatori, coach e dirigenti delle franchigie si impegnano a sensibilizzare le persone sull’importanza del voto e sulla necessità di combattere il razzismo e migliorare il sistema carcerario statunitense.

Senza dubbio la presidenza Trump ha alimentato il fenomeno, ma l’attivismo degli sportivi non è una novità della nostra epoca. Anzi: a ben guardare vanta una lunga e solida tradizione. Quali sono gli atleti che sono passati alla storia per le loro solide prese di posizione?

1922 – 1949: gli inizi

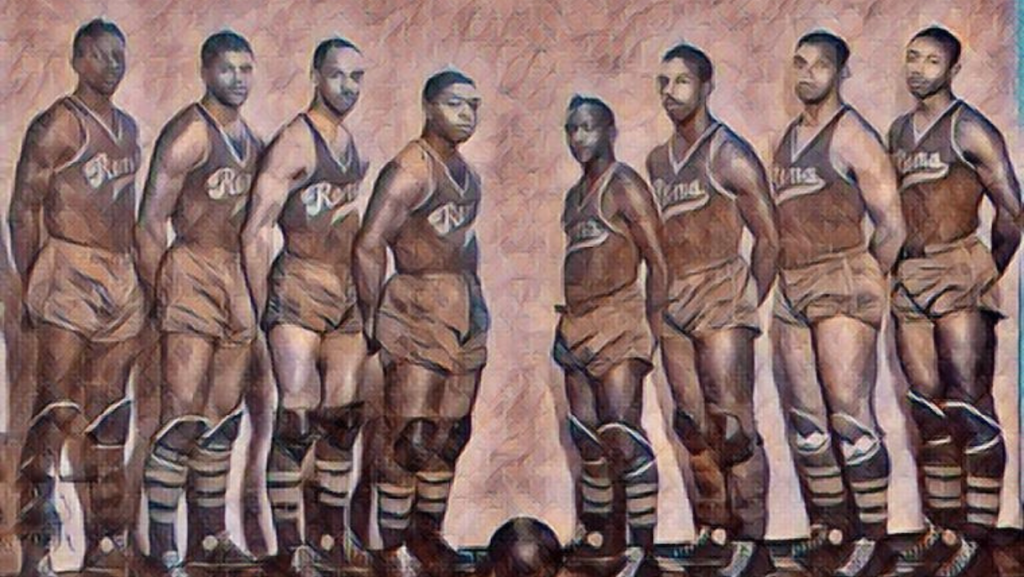

Forse lo sport che si è maggiormente confrontato con importanti tematiche sociali è il basket. La storia di questo binomio inizia nel 1922, quando Bob Douglas fonda a New York la prima squadra professionistica statunitense completamente composta da giocatori afroamericani.

Il nome deriva dall’Harlem Renaissance Casinò di New York, una reception hall situata al primo piano della palestra in cui la squadra giocava tra il pubblico amico.

Pubblico che però vide ben poco i Rens, dal momento che giocarono la maggior parte delle loro partite in trasferta. Il motivo? A causa delle forti discriminazioni razziali del tempo non riuscirono a prender parte ufficialmente a nessuna lega professionistica statunitense. La squadra infatti dovette aspettare il 1948 per entrare nell’allora National Basketball League. Al termine della stagione i New York Renaissance – che nel frattempo cambiarono nome in Dayton Rens – si sciolsero per problemi finanziari.

Il loro momento più glorioso? Il 1939 quando, ancora prima di entrare nella NBL, batterono gli Oshkosh All-Stars, campioni in carica tra i professionisti.

Muhammad Ali – 1967

Aveva 18 anni quando nel 1960 vinse l’oro alle Olimpiadi di Roma, quattro anni dopo arriva la consacrazione del titolo mondiale dei pesi massimi contro un altro dei grandi della boxe mondiale, Charles L. Liston, Sonny per gli amici.

Muhammad Ali, nato Cassius Marcellus Clay Jr., è soprannominato “The Greatest”, il più grande, ma siamo sicuri che il campione della Rumble in the Jungle sia diventato quello che oggi ricordiamo solo grazie alla magnificenza sul ring?

È vero, The Greatest volava sul ring come una farfalla, leggiadro, con quei movimenti veloci e continui che nessuno aveva mai visto prima.

È vero, Alì pungeva gli avversari come un’ape, con i guantoni che schizzavano alla velocità della luce.

È anche vero, però, che la lingua ferisce più della spada, che un’ideale è più forte di un montante ben assestato, anche del montante del più grande pugile di tutti i tempi.

Muhammad Ali è stato un grande campione sul ring, ma lo è stato anche fuori. Siamo negli anni della guerra in Vietnam, una guerra accesa, sanguinaria, come tutte le guerre d’altronde. Il 28 aprile del 1967 a Houston, presso l’Armed Forces Induction Center, Ali rende nota al mondo la sua volontà di non partecipare alla guerra, di sottrarsi alla leva: “I got nothing against the Vietcong, they never called me “nigger”” (Non ho nulla contro i Vietcong, loro non mi hanno mai chiamato “negro”).

La frase iconica riecheggia ancora oggi, una presa di posizione netta a cui il campione di Louisville non rinuncia e non rinuncerà mai, nemmeno quando gli verrà revocata la licenza da pugile professionista, nemmeno quando gli verrà revocato il titolo di World Heavyweight Champion.

Non si trattava di paura della guerra, paura di morire, si trattava di una questione di principio, di un’opposizione a piè pari verso una guerra ingiusta che Ali non sentiva sua.

Dopo quanto accaduto a Houston, tantissimi afroamericani, e non, rifiutarono di arruolarsi nell’esercito seguendo l’esempio del pugile.

Questa azione non violenta (strano a dirsi parlando di un campione della boxe) valse ad Ali il conferimento del Martin Luther King Award nel 1970 per essere diventato un campione di giustizia e di pace.

John Carlos e Tommie Smith – Messico 1968

Probabilmente i nomi John Carlos e Tommie Smith non diranno molto a chi non è appassionato di atletica leggera o di storia del ‘900. Ma, altrettanto sicuramente, tutti abbiamo visto un’immagine iconica, un podio, quello della finale dei 200 metri delle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968. Sembrerebbe un normalissimo podio se non fosse che due dei tre uomini, primo e terzo classificato, hanno un guanto in pelle nera che avvolge il pugno stretto che si leva verso il cielo. Mentre suona l’inno americano lo sguardo dei due non è sulla bandiera a stelle e strisce, il mento è basso, il volto serio, immobile.

A guardare bene, sulla tuta dei due atleti afroamericani (e anche dell’altro a dire il vero) si intravede una spilla, bianca e nera, troppo piccola in foto per capire cosa ci sia scritto. Quella è la spilla del “Progetto Olimpico per i Diritti Umani”, un’organizzazione americana nata come forma di protesta contro la segregazione razziale e il razzismo nello sport.

John e Tommie, immobili su quel podio, diventano in pochi secondi emblema della lotta contro il razzismo nella società americana e in tutto il mondo. Un semplice pugno alzato in aria che nasconde un significato ben più profondo, il simbolo del Black Power.

Anni ‘90: lo sport come fenomeno commerciale

Il basket è da sempre lo sport che si è speso più di altri per le lotte a favore dei diritti civili. Dalla nascita della prima squadra composta interamente da atleti neri nel 1922 alle parole di Lebron James e di tanti altri cestisti in seguito alla morte di George Floyd, sono stati tantissimi gli idoli sportivi della pallacanestro che hanno fatto risuonare la propria voce per i diritti di tutti.

Tra questi non possiamo non ricordare Ervin Johnson Jr., meglio noto come Magic Johnson, che nel 1991 rivelò al mondo di aver contratto l’HIV e subito dopo creò la Magic Johnson Foundation, una fondazione benefica con lo scopo di finanziare programmi per la sensibilizzazione e la lotta alla diffusione dell’AIDS.

Ma non tutti gli atleti sono uguali. Risuona, infatti, la celebre frase di uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi e testimonial Nike, Michael Jordan, che rifiutò di prendere una posizione a favore del candidato democratico del suo Stato affermando: “Anche i repubblicani comprano le sneakers”. Una linea netta tra ciò che è marketing e ciò che è invece attivismo che lo segnerà per tutta la carriera e oltre.

Colin Kaepernick – 2016

Nel 2016 è il mondo del football americano a dare nuovo carburante all’attivismo sportivo, in particolare il quarterback Colin Kaepernick.

È la stagione della campagna elettorale Trump VS Clinton, gli insulti razzisti del futuro presidente degli Stati Uniti non vanno giù a Kaepernick che cerca un modo per protestare contro le discriminazioni razziali subite dai neri e, soprattutto, per ricordare tutti gli afroamericani ingiustamente uccisi dalla polizia (anticipando le proteste del Black Lives Matter di qualche anno). Anziché cantare durante l’inno americano prima della partita, si inginocchia. Anche qui una protesta non violenta, un simbolo che resterà nella storia come quello di John Carlos e Tommie Smith più di 50 anni prima a Città del Messico.

A causa di questo gesto, di un ginocchio a terra durante l’inno, Kaepernick viene licenziato e non riuscirà più a trovare un ingaggio negli anni seguenti. Ma l’eredità del quarterback è più grande di lui. Dopo il suo gesto, infatti, molti atleti e atlete, non solo dell’NFL, cominciano a fare lo stesso portando avanti un messaggio a sostegno dei diritti della comunità afroamericana e contro ogni tipologia di razzismo in tutto il mondo.

Lebron James – 2020

“I can’t breathe”

È questa la frase che George Floyd continuava a ripetere mentre un agente di polizia gli teneva un ginocchio sulla gola per immobilizzarlo. Questo gesto ha portato alla morte di George per asfissia.

“I can’t breathe”

È questa la frase che LeBron James fa stampare sulla propria maglia nel 2020, quando è in prima linea nelle proteste per la morte di Floyd, quando è in prima linea durante i cortei del movimento Black Lives Matter, quando è a bordo campo.

LeBron, in campo, è un moderno Michael Jordan.

LeBron, fuori dal campo, è un attivista (nonostante gli sponsor).

Il ragazzo di Cleveland si è sempre esposto a difesa dei diritti, utilizzando la propria notorietà come una bandiera visibile a chilometri di distanza. È cresciuto nel ghetto, come molti atleti dell’NBA, sa cosa si prova ad essere considerati cittadini di serie B e prova a fare qualcosa.

Si esprime contro il presidente Trump, contro la violenza della polizia nei confronti degli afroamericani e per la regolamentazione delle armi. Tante azioni che lo rendono oggi uno dei volti più conosciuti dello sport e dell’attivismo in tutto il mondo, sempre in prima fila quando si manifesta per i diritti della comunità, sempre pronto a esprimere la sua posizione davanti a un microfono.

Conclusioni

Passano gli anni, cambiano le sensibilità e le battaglie, ma non accenna a diminuire l’influenza dello sport sull’opinione pubblica. Anche grazie ai social media gli atleti ne sono più che mai consapevoli ed essendo persone prima che sportivi continuano a usare la loro visibilità per le combattere le battaglie in cui credono, dalla discriminazione razziale all’ingiustizia sociale. Con un cambiamento su tutti: l’attitudine di brand e sponsor a sposare le cause valoriali come mai prima d’ora.